瞬息萬變的技術(shù),BIM之后CIM又來了!

- 時間:2018-06-22作者:何小芳

近幾年,建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)十分火爆。

BIM 原本產(chǎn)生于建筑領(lǐng)域,最初是為設(shè)計和施工期間建筑算量和解決施工中的設(shè)計沖突而出現(xiàn)的。施工完成之后,BIM似乎就完成了歷史使命,這不免有點浪費。

好在這時GIS上場了。GIS在完成二三維一體化改造之后,又吸收了傾斜攝影、場數(shù)據(jù)和點云等多源三維數(shù)據(jù),三維GIS能力已是今非昔比,打破了早期三維GIS“中看不中用”的魔咒,在多個領(lǐng)域得到深度應(yīng)用。

BIM和GIS的結(jié)合是雙贏。在對接了BIM之后,GIS實現(xiàn)了從室外走進室內(nèi),從宏觀走進微觀,新一代三維GIS技術(shù)體系日漸成熟。

另一方面,BIM 在結(jié)合了GIS之后,更容易涵蓋建筑的全生命周期的應(yīng)用,既可以用于規(guī)劃審批,用于建設(shè)期監(jiān)管,更可以用于建成后的建筑運維管理。BIM在建設(shè)期間只能用幾年,結(jié)合了GIS之后,則可以延續(xù)使用幾十年,大大延長了BIM的生命周期。

IT的發(fā)展很快,當大家還在奮力消化BIM這一概念,探索花樣百出的應(yīng)用形態(tài)時,一個相關(guān)的新概念又冒出來,這就是CIM!

大家可能知道,CIM是計算機集成制造(Computer Integrated Manufacturing)的縮寫,不過那是40多年前提出的概念,不是今天討論的主題。那么,與BIM相關(guān)領(lǐng)域的CIM是什么呢?

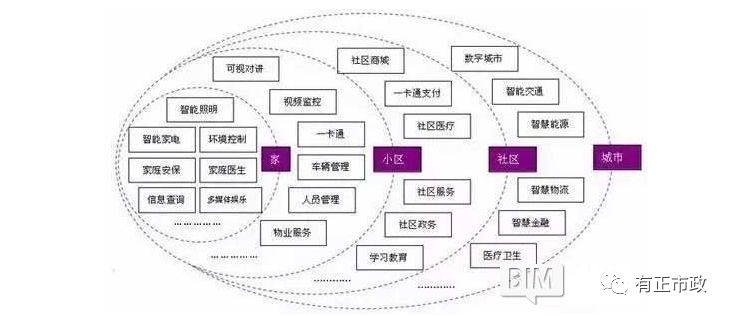

中國對CIM的理解

在中國,近幾年提出的CIM指的是城市信息模型(City Information Modeling)。2015年,在上海數(shù)慧舉辦的規(guī)劃實務(wù)論壇上,同濟大學(xué)吳志強院士又提出城市智慧模型(City Intelligent Model),進一步拔高對CIM的定義。吳院士指出,BIM是單體,CIM是群體,BIM是CIM的細胞。要解決智慧城市的問題,僅靠單個細胞的BIM還不夠,需要大量細胞再加上各種連接網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的CIM才可以。

無論其中的字母I指信息還是智慧,CIM這個概念的提出,把視野從單體建筑拉高到建筑群和城市一級,給予智慧城市更加有力的支撐。

當然,要拉高到這個層面,僅僅有BIM設(shè)計軟件是不夠的,還需要GIS的參與。

在CIM中,GIS要提供四個方面的能力:

? 提供二維和三維一體化的基礎(chǔ)底圖和統(tǒng)一坐標系統(tǒng)的能力;

? 提供各個BIM單體之間連接網(wǎng)絡(luò)管理能力,比如道路、地下管廊與管線等;

? 提供管理和空間分析能力;

? 大規(guī)模建筑群的BIM數(shù)據(jù)管理能力。

前三個都是GIS比較擅長和成熟的能力,第四個是GIS在CIM領(lǐng)域面臨的新挑戰(zhàn)。設(shè)計軟件只需要加載單體建筑就可以工作,但在CIM層面,管理對象是一個區(qū)域甚至一個城市的BIM數(shù)據(jù)。

BIM的數(shù)據(jù)量本來就非常大,比如中國第一高樓上海中心的BIM數(shù)據(jù)就達250GB,由315萬個三維部件組成。

這還只是一個建筑,可以想象,城市級的數(shù)據(jù)量加起來是什么概念!通過這幾年的發(fā)展,GIS軟件不僅實現(xiàn)了接入BIM設(shè)計軟件的數(shù)據(jù)格式,而且實現(xiàn)了大規(guī)模樓群的BIM數(shù)據(jù)管理。

在中國,BIM + GIS的應(yīng)用已在多個行業(yè)廣泛推廣,CIM + GIS 的應(yīng)用也正在開展。

日本對CIM的不同理解

但在日本,卻有著完全不同的CIM概念。

5月25日,在日本CIM解決方案研究會和日本超圖主辦的“GIS深度應(yīng)用論壇”上,宮城大學(xué)教授蒔苗耕司在報告中提到,在日本CIM指的是Construction Information Modeling/Management。

這是2016年修正之后的概念,2012年,日本國土交通省最初推出的是Constrution Information Modeling。

日本早期定義的CIM,雖然翻譯成中文也是建筑信息模型,但在英文中Building和Construction還是有差別,所以在日本:BIM對應(yīng)樓宇之類的建筑,而CIM對應(yīng)非樓宇類土木工程。

按照這個邏輯,日本的CIM與BIM是平行并列關(guān)系,二者合起來構(gòu)成了國內(nèi)的BIM;而國內(nèi)的BIM則是CIM中的單體或者細胞。

例如,水電工程和橋梁隧道對應(yīng)的三維信息模型在日本屬于CIM,在國內(nèi)則屬于BIM。

CIM概念出現(xiàn)時間不長,還將進一步發(fā)展和完善。盡管中日兩國對其理解差別較大,但有一點是共同的,BIM和CIM的進一步深度應(yīng)用,都離不開GIS!

有理由相信,無論BIM + GIS 還是 CIM + GIS,都將是未來幾年的應(yīng)用熱點!

CIM建設(shè)的可行性

CIM的建設(shè)主要是要將GIS、BIM、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)做好集成。特別是當前BIM數(shù)據(jù)庫,GIS數(shù)據(jù)庫已經(jīng)到比較成熟的階段,做好集成即可。

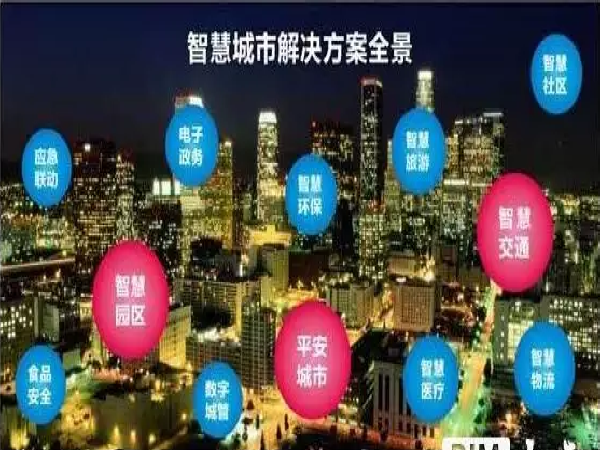

政府已在投巨資進行智慧城市的建設(shè),如果先大力抓CIM的建設(shè),投資收益將多倍增加。

政府可以開始制定CIM建設(shè)的規(guī)劃和步驟,啟動的條件已基本具備。